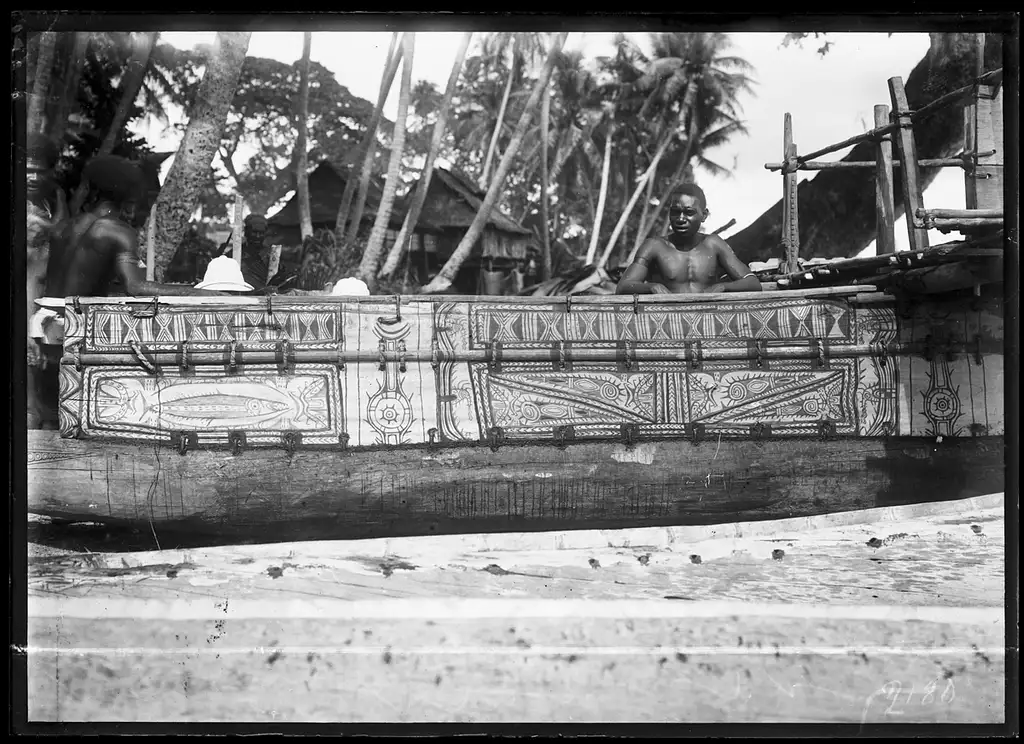

Um die Wende zum 20. Jahrhundert fertigen Bootsbauer:innen auf den Tami- und Siassi-Inseln im Bismarck-Archipel große hochseetaugliche Auslegerboote an. Diese Inselgruppen liegen in der Meeresenge zwischen den Inseln Neuguinea und Neubritannien.

Insbesondere auf den kleineren, tief gelegenen Koralleninseln, wo die Landwirtschaft nicht sehr ertragreich ist, ist der Handel mit anderen Inseln von großer Bedeutung. Die Boote dienen daher dem Küstenhandel mit Neuguinea und den vorgelagerten Inseln bis nach Neubritannien. Gehandelt werden dabei unter anderem Tonwaren, Holzschalen, Obsidian, Schweine, Hundezähne und Netztaschen.

Bootsbauer:innen und Bootsmaler:innen benötigen mehr als drei Monate, um ein großes Auslegerboot fertigzustellen. Der Preis für ein großes Boot, in dem sechs Personen Platz finden, liegt bei bis zu fünf Schweinen.

Bestimmte Zeichen in den Verzierungen der Boote deuten auf die Familie hin, die das Boot besitzt. Dadurch ist schon von weitem erkennbar, wem das Boot gehört.

-

Objektdaten

- Ereignis:

Am 23. Januar 1909 stießen die Mitglieder der Hamburger Südsee-Expedition auf der Insel Mandok auf das im Bau befindliche Auslegerboot und erwarben es für das Museum für Völkerkunde. Nach seiner Fertigstellung wurde es am 8. Mai 1909 bei der nahegelegenen Insel Tuam abgeholt und für seinen direkten Transport nach Hamburg vorbereitet.

- Herkunft:

Mandok, Morobe Province, Papua-Neuguinea

- Material:

Holz, Pandanus, Bastschnur, Pigmente

- Hersteller:in:

nicht dokumentiert

- Grösse:

L (Bootsrumpf): 11,58 m; L (Aufsatz): 9,70 m; H: 92 cm; B: (Kasten): 50 cm

- Inventarnummer:

8741 I

Am 23. Januar 1909 erreichte ein großes weißes Dampfschiff mit dem Namen Peiho die Insel Mandok im Bismarck-Archipel. An Bord befanden sich die Teilnehmer der Hamburger Südsee-Expedition. Die Expedition wurde vom damaligen Direktor des Hamburger Museums für Völkerkunde Georg Thilenius organisiert, mit dem Ziel, die deutschen Kolonien im Pazifik zu erforschen. Im ersten Expeditionsjahr von 1908 bis 1909 hielten sich die Teilnehmer im heutigen Papua-Neuguinea auf und schickten von hier mehr als 6000 Objekte nach Deutschland – Objekte, die sie zum Teil im Tausch erwarben und sich zum Teil im Kontext von Gewaltanwendung oder in Abwesenheit ihrer Besitzer:innen aneigneten.

Die Peiho im Hafen von Matupi, MARKK Inv. Nr. 9.2446. Foto: Hans Vogel.

Am 8. Mai steuerte die Peiho schließlich die Insel Tuam an, um das fertiggestellte Auslegerboot abzuholen. Neben der Bezahlung für das Boot wurden Sonderzahlungen an die Aufsichtspersonen, Dwalau und Suaku, sowie die Bootsschöpferinnen und die Hilfskräfte vor Ort ausgehändigt. Allerdings kann aus den Beschreibungen der Expeditionsteilnehmer nicht erschlossen werden, ob die übergebenen Tauschwaren in Anbetracht der vielen Arbeitsstunden tatsächlich als angemessen erachtet wurden. Auch die Namen der Personen, die an der Herstellung des Bootes beteiligt waren, wurden von ihnen nicht festgehalten.

Um das große Boot für den Transport an Bord zu nehmen, musste es in Einzelteile auseinandergebaut werden. Der Maler und Fotograf Hans Vogel fertigte Zeichnungen an, damit es in Hamburg wieder richtig zusammengesetzt werden konnte. Auch dokumentierte er dabei die Bedeutung der Verzierungen und Motive, die sich auf den Seitenwänden des Bootes befinden. Das Boot steht heute in der Bootshalle des MARKK.

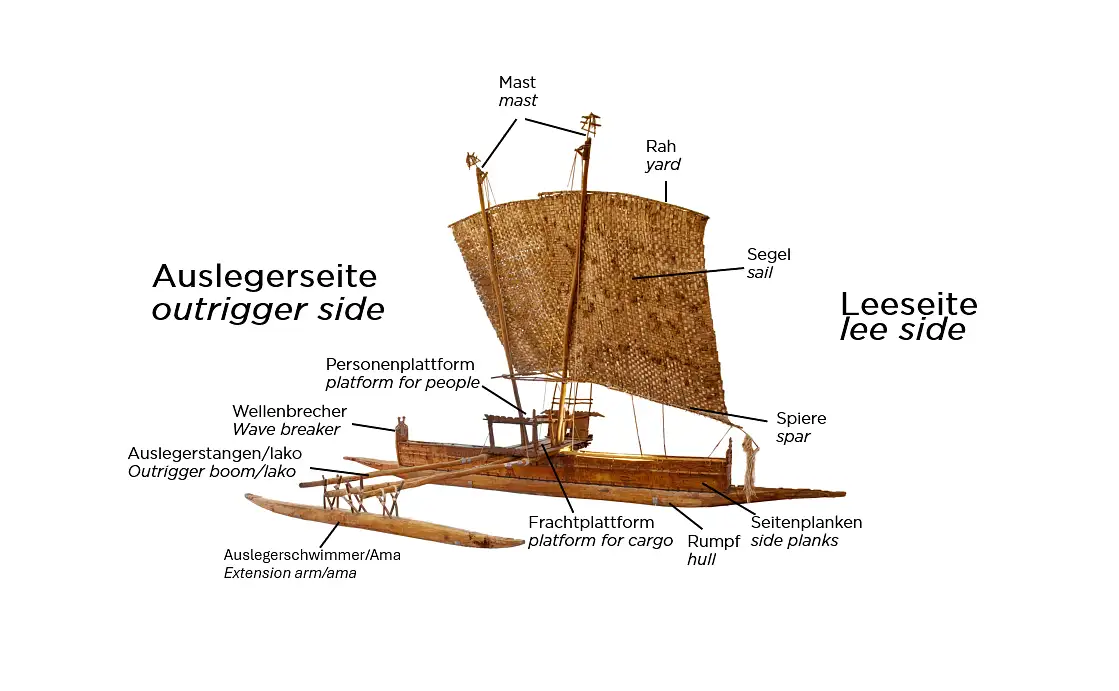

Aufbau des Bootes

Verzierungen unter der Lupe: Was bedeuten sie?

tell me zu Siassi-Boot

Möchten Sie einen Kommentar oder einen anderen Beitrag zu dieser Story einsenden?

Sie können uns schreiben und/oder Bilder, Filme oder auch Tondateien hochladen. Hier geht es zum Formular, einfach unten auf den Button klicken und bei tell me mitmachen!

tell me